着物を着てみて、なんかだらしなく見えたり、パシッと決まらないように見えるときはありませんか?

そんなとき、この6つのポイントを気をつけば、きれいに見えるようになります。

CheckPoint 1 長襦袢の衿元

なんと言っても、長襦袢です、着物は。長襦袢にある半衿が開いているととてもカッコ悪く見えてしまいます。

まず第一に長襦袢を着て、衿合わせをするとき、きっちりと角度を決めましょう。ここにちゃんとした意識を持てていないケースが大変多いです。

そして、着物を着たり、帯を巻いているときには衿元は開いてしまうものですが、それを放置したまま次の動作に進むと着終わったときはグデグデです。

必ず、途中のプロセスで長襦袢の衿元を確認する習慣を身につけましょう。

CheckPoint 2 衣紋が抜けていない

大昔のように着物が日常であった時代なら衣紋などそれほど気にしなくてよかったでしょうが、今は着物は特別で、だからこそエレガンスがなければなりません。

着物の着姿で最も美しいのは、うなじが見せるところですから、衣紋はきれいに抜いておきましょう。

ところが抜きたくても、いつの間にかなくなってしまうものです。

これも着付けの動作で自分で崩してしまっているので、はじめは何かの動作の後に逐一、衣紋を確認し、なくなっていれば長襦袢の背中心を引っ張るなどして修正しましょう。

CheckPoint 3 裾が乱れている

着付けを習ったばかりの頃は、裾合わせがうまくいかないものです。

まずは身幅をしっかりと合わせ、下前の方はきっちりと腰の上まで引っ張り、絞り込みましょう。

裾合わせのときに両手に力が入っていると、自ら着物を持ち上げてしまっているので裾が短くなります。

一方、合わせるときにキープが甘いと裾が落ちてきてしまいます。

これらの動作は一度で決めるのがベストで、あちらこちらを引っ張って直そうとすればするほど、その部分がシワやたるみになってしまいます。

コツは、お尻と左太腿でしっかりと着物をキープしながら裾合わせをすることです。

CheckPoint 4 着物の衿が長襦袢の半衿ときれいに合っていない

着物の美しさは白い半衿にあります。この部分をどのような角度で、どれくらい出すかが重要です。

着物の広衿の部分が垂れ下がってしまうと、不用意に半衿が見えているようで美しくありません。

着る着物の色彩にもよりますが、広衿はきっちりと長襦袢の半衿に角度を決めて乗せていきましょう。

そのためには土台となる半衿そのものが崩れているようでは話になりません。

だからこそ、長襦袢をきっちりと着ることが大事なのです。

CheckPoint 5 胸の上に無駄なたるみがある

とても多いケースですが、ちょうど胸の上の部分、つまり肩から胸の間の部分にたるみが出てしまっているとだらしがなく見えます。

着物を着終わったときには、必ずこのたるみを下から引っ張って消しておきましょう。

姿見鏡でチェックが必要です。

次の帯のことばかり考えていると、忘れやすいポイントです。しかし、直すのを忘れると、帯を巻いてしまった後ではもう直せないので注意です。

CheckPoint 6 背中の着物が浮いている

帯を巻く動作が雑だと、背中の部分の着物が浮いてきます。せっかくお太鼓がきれいにできていてもこれでは台無しで、浮いたものは消しておきましょう。

着終わった最後に、お太鼓のタレ先の下からおはしょりを軽く引っ張れば消えますが、ここは浮いた分だけ引っ張らないと、衣紋部分の長襦袢と着物が大きくずれてやぶ蛇になります。

きっちりとしようとしすぎて、力一杯引っ張りがちなひとも多いので、あくまで浮いた分だけを軽くという意識があるといいでしょう。

総括

以上の6つのポイントは、すべて自分の動作で出てきてしまうものです。ですから、動作をコンパクトにし、無駄な動きはせず、のべつ確認しながら、崩れていればその場で修正していくといいです。

視点は広く、姿見鏡で自分の姿全体を眺めるのがコツです。

慣れないうちは一生懸命になりすぎて、視野が狭くなってしまうからです。

動画も添付しておきましたので、参照してください。

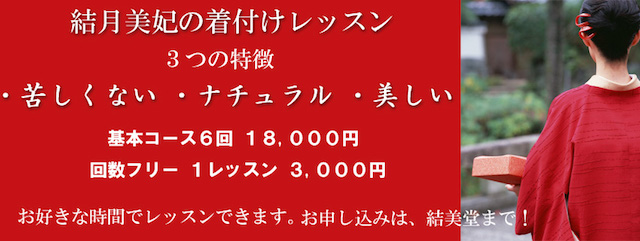

それでもうまくいかないときは、結美堂までお越しください。